2022-08-04

由中国电子学会主办的第十六届中国电子信息年会(CEIC),将于2022年8月13-16日在广州市黄埔区开芯国际大酒店举行。

“生物电子与传感” 专题论坛由陆祖宏教授担任主席,陆祖宏教授、赵祥伟教授担任召集人,特别邀请万明习教授、胡斌教授、邓玉林教授、陆祖宏教授、陶虎研究员、谢曦教授等领军专家学者,围绕生物电子与传感这一大健康领域的热门主题开展研讨,旨在为我国生物电子学领域相关研究人员提供一个很好的交流机会,促进我国生物电子学的快速发展。

—————专题论坛议程—————

—————论坛主席—————

陆祖宏 东南大学教授,中国电子学会生物医学电子学分会委员

个人简介:教育部长江学者特聘教授,国家杰出青年基金获得者。现为中国电子学会会士,担任中国电子学会生物医学电子学分会委员,国际无线电联盟(URSI)中国委员会委员K委员会副主任,中国生物医学工程学会健康工程分会主任委员,东南大学科协主席。科技部“十二五”863计划“生物与医药技术”领域前沿生物技术主题专家组成员,国务院学位委员会第六届学科评议组(生物医学工程)成员。主要研究领域包括分子器件、生物传感器、生物芯片、微流控芯片、生物MEMS,新一代测序仪、生物信息学,健康系统工程、健康大数据分析等。在Nature,Cell, Phys. Rev. Lett., J. Am. Chem. Soc.等国际核心学术刊物上发表研究论文500余篇,主编英文学术专著2部和中文教材1部,获批国家发明专利30余项,美国专利1项,获省部级科研成果奖十多项。担任IEEE Trans. Nanobiosci.和IET Nanobiotechnology杂志的编委。

—————论坛召集人—————

赵祥伟 东南大学教授,生物电子学国家重点实验室常务副主任

个人简介:博士,教授。2006年博士毕业于浙江大学。曾先后任日本大阪大学激光工程研究所、美国密歇根大学生物医学工程系、伊利诺大学香槟厄本那分校电子与计算机工程系,哈佛大学医学院访问学者。现主要研究方向为生物医学检测与分析,研究内容有空间转录组测序、脑类器官、POCT、DNA信息存储、生物医学大数据等。主持或完成国家自然科学基金项目、国家重点研发计划课题、江苏省科技支撑计划项目等10余项。发表SCI论文60余篇,转让发明专利9项。研究成果获得教育部自然科学一等奖以及日内瓦国际发明展特别金奖。入选教育部新世纪优秀人才、江苏省青蓝工程中青年学术带头人、江苏省“六大人才高峰”高层次人才和东南大学“紫金青年学者”、“华英学者”。

—————报告嘉宾—————

姓名:万明习

职务:生物医学工程与仪器研究所所长

个人简介

万明习,西安交通大学教授(1992),博士导师(1993)。国家杰出青年科学基金获得者(1999),国家有突出贡献的中青年专家(1999)。2000年以来,以第一和通讯作者在国际核心期刊发表SCI论文140多篇;主编教科书3部和中英文专著3部。申请国家发明专利50多项,国际专利5项,授权40余项。获国家技术发明三等奖1项(第一获奖人)、国家科技进步二等奖奖1项(第三获奖人)、省部级科技一等奖1项(第一获奖人)和中国专利金奖(第一获奖人);所领导团队的研究工作入选2017年中国医学十大进展(第一完成人)。历任IEEE IUS 常务委员、指导委员会委员和2021 IEEE IUS大会总主席、中国电子学会生物医学电子学分会主任委员、西安市政府决策咨询委员会委员兼科教组组长等。

报告题目:跨尺度血管超声成像及精准诊疗

议题简介

本报告主要介绍了课题组近期围绕(1)微血管超声灌注成像、脑小血管超分辨成像及流速分布估计、血压及血流储备分数估计;(2)空化增强与涡旋调控的声动力/免疫协同治疗和血脑屏障开放脑胶质瘤治疗; 和(3)治疗过程高分辨被动空化监控成像等三个方面的研究进展。

姓名:胡斌

职务:北京理工大学医工融合研究院院长

个人简介

胡斌,国家特聘专家,973首席科学家,教育部计算机学科教指委委员,科技委委员,IEEE Transaction on Computational Social Systems主编,国际社会神经科学中国分会副主席等;获2019年度中国专利金奖,2018年度国家技术发明奖二等奖、2016年度教育部技术发明奖一等奖(均为第一完成人)等。主持国家变革性技术“基于心理生理多模态信息的精神障碍早期识别与干预技术 ”等重大项目,核心技术获得国家二类医疗器械许可,被称为精神健康体温计。这些工作极大地推动了精神障碍客观、量化诊断与非药物干预的发展。

报告题目:医学电子与抑郁障碍量化诊疗

议题简介

相关研究表明,抑郁等精神障碍会导致个体出现认知心理状态及行为方面的异常反应,譬如负性情绪调节机制障碍、精神运动性迟滞等;而生物反馈、认知行为治疗等心理干预手段则已经被证明可以有效改善抑郁患者的症状。通过创新医学电子技术来高精度、实时、持续地量化个体的心理和生理表征,研究抑郁患者在情感感知和调节过程中的大脑功能变化及其生理和行为反应,进而发掘和构建适用于临床诊断的客观量化指标(生物标记物等),并结合客观量化指标构建适应个体差异性的非药物干预系统,创建面向精神障碍的“数据驱动型”客观量化诊疗模式,将有助于解决传统“症状描述型”主观分类诊疗框架存在的有效指标稀缺、精确度低、疗效不一等问题。

姓名:邓玉林

职务:北京理工大学生命科学学院院长

个人简介

邓玉林博士,国际宇航科学院院士,北京理工大学讲席教授。入选“百千万人才工程”国家级人选、教育部跨世纪优秀人才、国防科技511人才等。瞄准空间生命科学载荷的“敏、繁、遥、限”等问题,攻克了空间微流控芯片设计、加工难题,发明了集在轨细胞培养、观测、样品处理和分析于一体的关键技术,研制了国际领先的空间生命科学载荷。因在空间生命科学和航天医学工程领域的成就及国际影响,获得国际宇航科学院2020年度生命科学奖、世界生物技术大会“空间生物分析突破奖”等。

报告题目:空间辐射生物传感与生物计量检测

议题简介

对于执行深空探索和长期飞行任务的航天员来说,宇宙辐射是对健康最严重的潜在威胁之一,了解长期暴露在太空环境中的影响对于维护航天员的安全、健康至关重要。空间站目前使用的物理剂量计不能用于评估辐射的生理效应。此外,一些已发展的生物学方法耗时且被动,无法用于主动和实时监测空间环境中辐射的生理效应。以合成生物学为技术手段,围绕建立辐射剂量和生物学效应的量效关系,开发基于微流控芯片的基因工程微生物传感器,构建新型的辐射损伤的生物评价体系和检测装置,实现在空间环境中辐射的在轨实时监测。结果表明,该传感器能成功区分DNA损伤试剂和非DNA损伤试剂,对Co-60辐射具有良好的剂量荧光效应,检测限为0.64Gy;设计构建了微流控灌流培养芯片,并成功实现了工程菌的复苏、灌流培养及光学检测,为建立在轨辐射损伤风险监测、预警、治理和防护体系提供支撑。

姓名:陆祖宏

职务:中国电子学会生物医学电子学分会委员

个人简介

教育部长江学者特聘教授,国家杰出青年基金获得者。现为中国电子学会会士,担任中国电子学会生物医学电子学分会委员,国际无线电联盟(URSI)中国委员会委员K委员会副主任,中国生物医学工程学会健康工程分会主任委员,东南大学科协主席。科技部“十二五”863计划“生物与医药技术”领域前沿生物技术主题专家组成员,国务院学位委员会第六届学科评议组(生物医学工程)成员。主要研究领域包括分子器件、生物传感器、生物芯片、微流控芯片、生物MEMS,新一代测序仪、生物信息学,健康系统工程、健康大数据分析等。在Nature,Cell, Phys. Rev. Lett., J. Am. Chem. Soc.等国际核心学术刊物上发表研究论文500余篇,主编英文学术专著2部和中文教材1部,获批国家发明专利30余项,美国专利1项,获省部级科研成果奖十多项。担任IEEE Trans. Nanobiosci.和IET Nanobiotechnology杂志的编委。

报告题目:生物器件设计自动化及其展望

议题简介

生物器件具有硅碳混合、药械结合、跨尺度制造、生物相容性等特点,是国际高技术和健康产业竞争的制高点之一。与目前广受重视的电子设计自动化技术(EDA)相对应,生物器件设计自动化技术(简称BDDA,biodevice-design automation)将以生物器件的大规模开发和标准化制造为导向,集成了生物知识库、分子材料库、功能元件库、制造工艺库等,通过建模、仿真和AI算法等,实现生物器件的标准化设计、制造和测试等。BDDA是作为BT-IT高度融合技术,可能成为未来生物制造的重要核心关键技术之一。本报告将从系统生物学的视角,从生物器件等产品的标准化、规模化制造的需求出发,讨论BDDA技术的研究背景、关键技术、发展瓶颈以及应用展望。

姓名:陶虎

职务:中科院上海微系统所副所长

个人简介

陶虎中科院上海微系统所副所长、研究员,主持国家科技创新2030等重大项目,入选WR计划、国家优青、上海优秀学术带头人。围绕生物与信息交叉融合技术(BTIT),发表论文80余篇(封面28篇),如Science、Nature及子刊、PNAS等,引用>15500。在传感技术顶级国际会议IEEE MEMS和Transducers发表论文60余篇(最佳论文1篇,提名最佳论文5篇)。申请国内外专利50余项,授权23项。获“上海市青年杰出贡献奖”、“中科院青年科学家奖”、世界人工智能大会最高奖SAIL奖等。

报告题目:触嗅一体仿生智能感知技术

议题简介

由地震、塌方等掩埋事故造成的视觉感知障碍(黑暗、遮挡等)对受困人员的救援造成了极大阻碍,受自然界星鼻鼹鼠“触嗅融合”感知启发,开发触嗅一体仿生智能感知技术,研制高性能MEMS嗅觉、触觉柔性传感器阵列,建立多模态算法模型,成功构建了仿星鼻鼹鼠触嗅一体智能机械手(Nature Communications,DOI:10.1038/s41467-021-27672-z)。在应急管理部上海消防研究所还原搭建的人体被瓦砾、石堆覆盖的真实掩埋场景中,成功演示验证了识别人体、确认部位、判断掩埋状态、移开障碍物、闭环救援。与国际代表性成果相比(Nature,DOI:10.1038/s41586-019-1234-z),得益于硅基MEMS气体传感器(灵敏度超人类1个数量级)、压力传感器(探测限超人类1个数量级)的优异性能,该仿生机械手通过触(70个)、嗅(6个)联觉,将所用传感器数量显著减少至原来的1/7(单一触觉,548个),对掩埋场景中包括人体在内的11种典型物体识别准确率高达96.9%,较单一感觉提升了15%。缩小后的传感器规模和样本量,更适合复杂环境、资源有限条件下的快速反应和应用。

姓名:谢曦

职务:中山大学电子与信息工程学院教授 中国电子学会生物医学电子学分会委员

个人简介

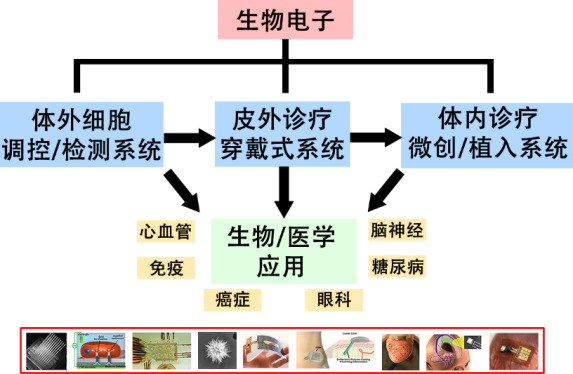

谢曦教授为中山大学电子与信息工程学院/光电材料与技术国家重点实验室教授博导,国家高层次引进人才,生物电子学科带头人。谢教授为广东潮州人,本科毕业于中山大学,博士毕业于美国斯坦福大学,随后在美国麻省理工学院Langer教授实验室从事博士后研究。现于中山大学率领团队致力于微纳诊疗系统基础研究,在体外、表皮、体内诊疗三层次发展:1)体外细胞微纳芯片;2)透皮式微纳诊疗系统;3)体内植入式诊疗系统,取得突破性的方法论创新,并开发为原型仪器或器械进行转化。在中山大学已建成含30名人员的高水平科研团队,主持生物电子学科研平台;作为中山大学附属第一医院双聘教授,积极推动微纳器件技术与生物医学领域的交叉合作。以通讯作者在Nature Nanotechnology、Advanced Functional Materials、Nano Letters等期刊发表论文48篇。曾以第一作者在Nature Biomedical Engineering发表论文。受邀以通讯作者在Advanced Science、Advanced Materials发表综述论文,被Nature子刊3次撰稿亮点报导,并被Nature、Nature Biomedical Engineering、Nature Nanotechnology等顶级期刊多次大篇幅引用。申请中国发明专利共42项,软件著作7件。入选《麻省理工科技评论》中国区科技创新35人,获中国电子学会“优秀科技工作奖”等多项学术荣誉。被中国 “卓越计划”领军期刊、SCI一区期刊Microsystems & Nanoengineering委任为副主编,并在《生命科学仪器》、《国际生物医学工程》等中国核心期刊担任编委。

报告题目:微介入式生物传感

议题简介

微电子技术与生物科学的融合交叉,极大推动了新型医学诊疗技术的发展,并已成为当前研究热点之一。现代生物电子与学研究要求在微观尺度原位实时地对细胞内部或动物体内部进行调控治疗和检测传感。但当前技术方法仍存在多个难题,其中包括:1)如何无创或微创式调控或检测细胞内部环境;2)如何原位实时调控或检测细胞或体内的动态生物信息;3)如何实现高度生物相容性的可植入器件技术,等一系列难题。本团队工作致力于新型微纳生物医学器件的基础研究,发展原位实时的治疗/检测技术方法:1)致力于研发新型微纳芯片或器件,应用于功能性细胞(免疫细胞、干细胞、癌细胞等)的基础研究,实现对细胞的精准调控或检测传感;2)研发新型的穿戴式/植入式设备,应用于重点疾病(糖尿病、心血管病、神经性疾病等)的诊疗应用,实现对疾病的精准治疗调控或检测传感。

第十六届中国电子信息年会将于8月13-16日在中国广州黄埔区召开。作为中国电子学会成立60周年系列活动的重要组成部分,本次年会以“电子新时代,强国新征程”为主题,将组织1场主论坛、30+场专题论坛,汇聚国内外50余位院士、300余位国内顶尖学者以及知名企业专家,年会同期还将举行中国电子学会科学技术奖励大会。

——参会注册——

我们诚挚地邀请您出席这一盛会,与在场嘉宾碰撞思想,共享成果。请您尽早与组委会联系确认参会意向。

扫描上方二维码注册。或电脑端访问进入电子年会官网注册参会:http://ceic.cie.org.cn/。

——联系方式——

联 系 人:赵琦 程媛 和军芳

联系电话:4008061889 010-68600747 68600755

电子邮箱:academic@cie.org.cn

学会地址:北京市海淀区玉渊潭南路普惠南里13号楼

欢迎致电咨询!

扫描二维码关注

中国电子学会公众号

扫描二维码加入

中国电子学会会员